2026年度の開催は、同年2月下旬~3月頃に発表する予定です。

![]()

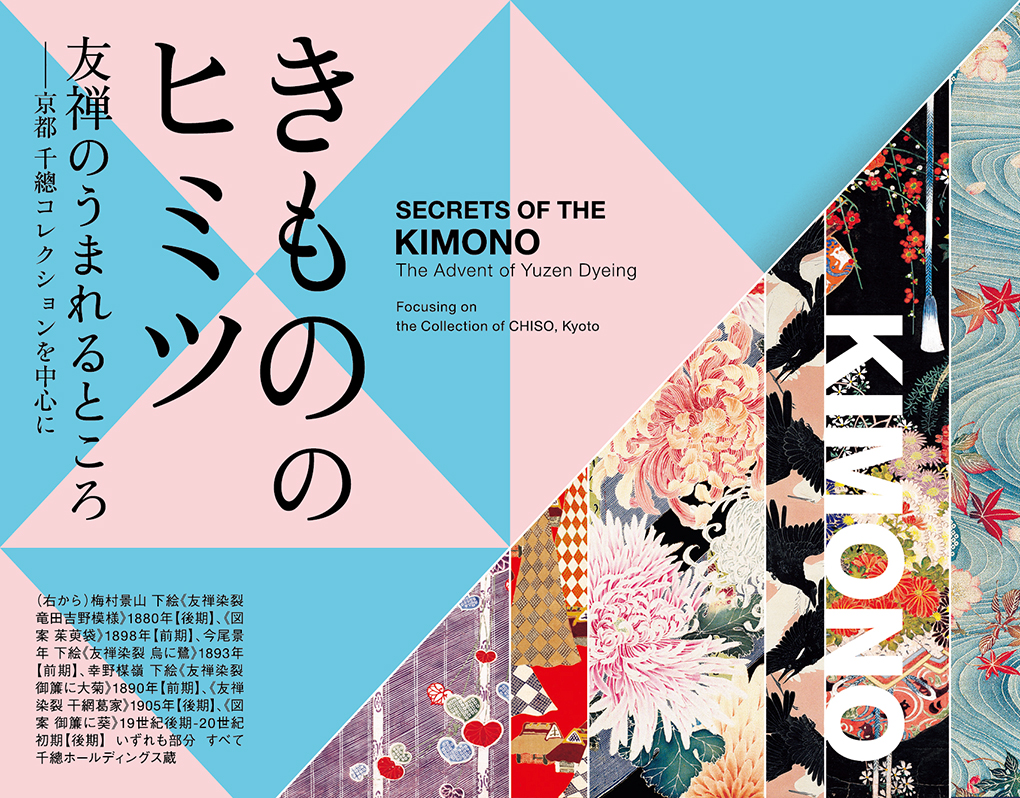

日本文化と美意識を継承する、きもの。

平面の美と、身にまとう美が両立するきものの“ヒミツ”とは

日本文化と美意識を継承する、きもの。江戸時代半ば以降、繊細で華麗な表現ができる友禅染の技術によって、その意匠は豊かな発展を遂げました。

きものは、一定の幅の反物を直線縫いで仕立てるため非常に強い平面性をもつ一方で、施された多彩な意匠は、衣服として身にまとうことで立体性が生まれます。この平面と立体を行き来するところに、デザインされたものをはじめから立体裁断で制作していく洋服とは大きく異なるおもしろさがあります。

小袖と呼ばれたきものは桃山時代から江戸時代にかけて形式が整い、それを装飾するものとしてさまざまな意匠・模様構成が展開しました。幕末になるとパターン構成の形式化が進みますが、明治時代以降の京都においては日本画家の構想力や空間構成を活かした新たな染織図案が生み出され、斬新なデザインが次々と出現しました。こうしたきものの制作現場では、当時も現在も、平面に描いた下絵から染色図案になる過程で、着用して立体となることを想定した応用や調整の手が加えられてきました。ここに“きもののヒミツ”がひそんでいるのです。

本展は近世から近代のきものの優品や、近世の流行を支えた雛形本などの資料、さらに円山応挙から始まる京都画壇の展開と染織図案の関わり、図案を染織作品へと応用する過程、染織図案の流行がほかの工芸品と共有するものであったことも紹介。これまでにない視点から“きもののヒミツ”に迫ります。

第1章 平面と立体の間で きものと雛形本

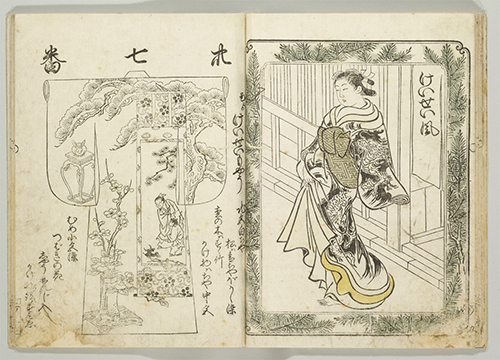

近世のきものの優品や、きものの模様の見本帳である雛形本などの資料をご紹介します。

![]()

≪帷子 納戸麻地春秋景に御所車殿舎模様≫

19世紀初期

≪打掛 白綸子地藤菱尾長鳥模様≫

18世紀後期-19世紀初期

西川祐信『正徳ひな形』 1713年

![]()

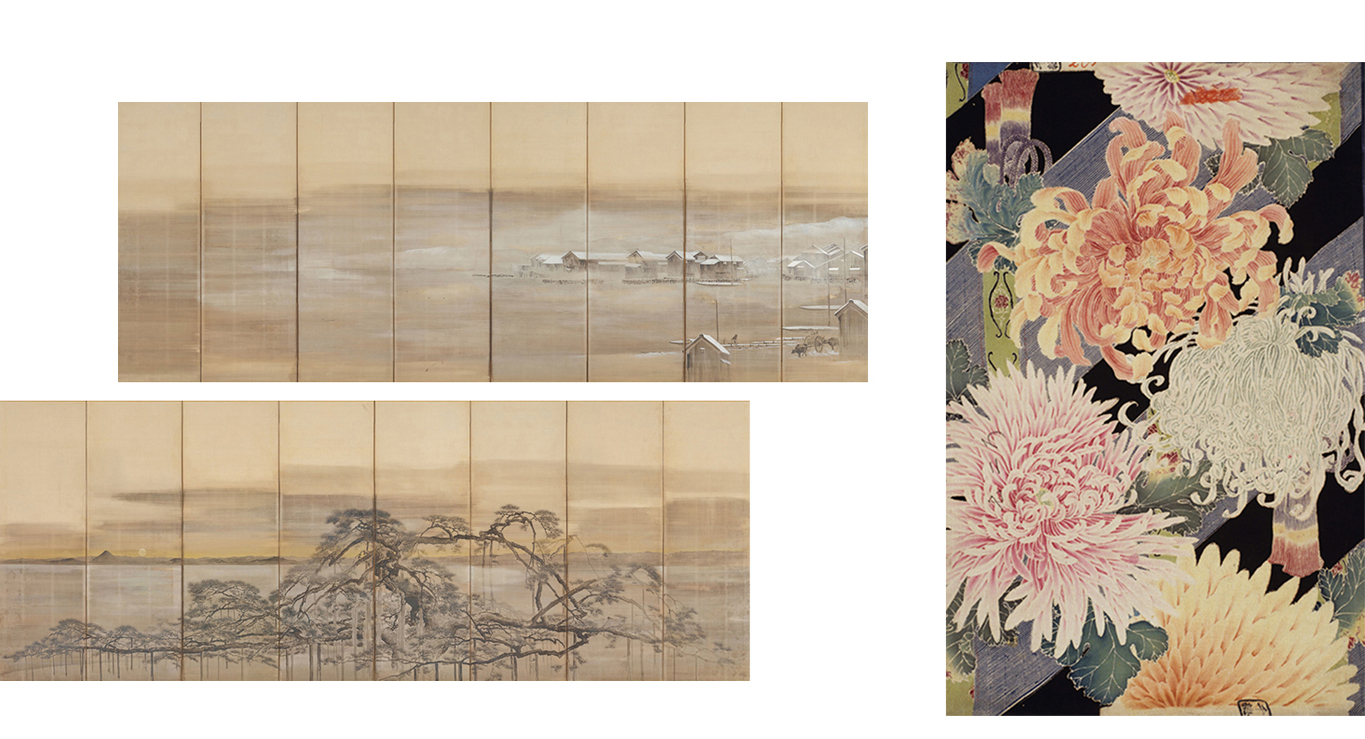

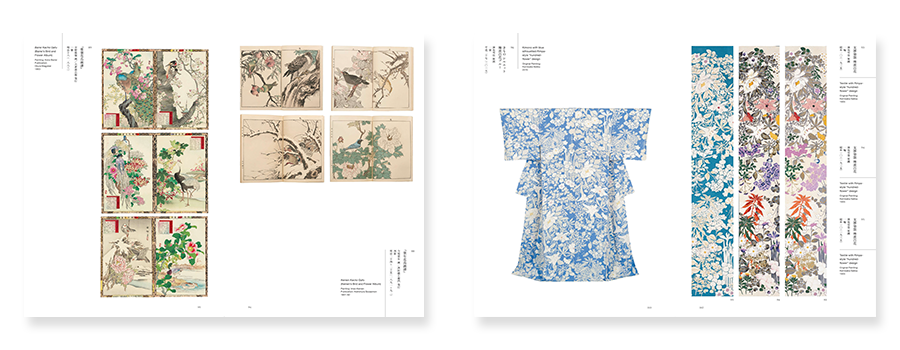

第2章 京都画壇の日本画と下絵、染織図案

近世から受け継がれた伝統を基盤に、明治時代以降、京都において画家の染色下絵が友禅デザインに新風をもたらした様子をご覧いただきます。

![]()

![]()

左:重要文化財 岸竹堂≪大津唐崎図≫ 1875年 【後期】

右:幸野楳嶺下絵≪友禅染裂 御簾に大菊≫ 1890年 【前期】

重要文化財(附指定) 岸竹堂≪梅図≫ 1875年 【後期】

![]()

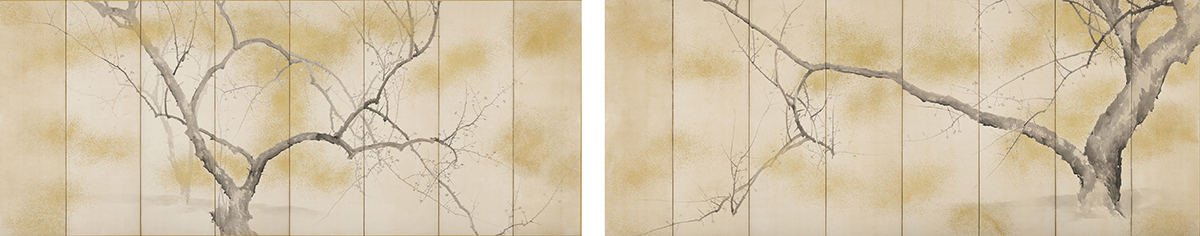

第3章 図案から染織品へ 描かれた図案と染められた図案

平面である図案から、衣服として立体になるきものの生地に変換される過程を紹介します。また明治期以降の図案の流行や、流行の図案が染織品以外の工芸界で共有されていた様子もご覧いただきます。

![]()

左:≪図案 波に海松(「第壱回懸賞募集図按 夏模様 壱」のうち)≫ 1898年 【前期】

右:≪図案 茱萸袋(「店員第四回募集図按 春模様」のうち≫ 1898年 【前期】

左:神坂雪佳≪草花図≫ 20世紀初頭

中央:神坂雪佳原画≪友禅染裂 琳派百花≫ 1935年

右:神坂雪佳原画≪きもの シルエット琳派百花ブルー≫ 2015年

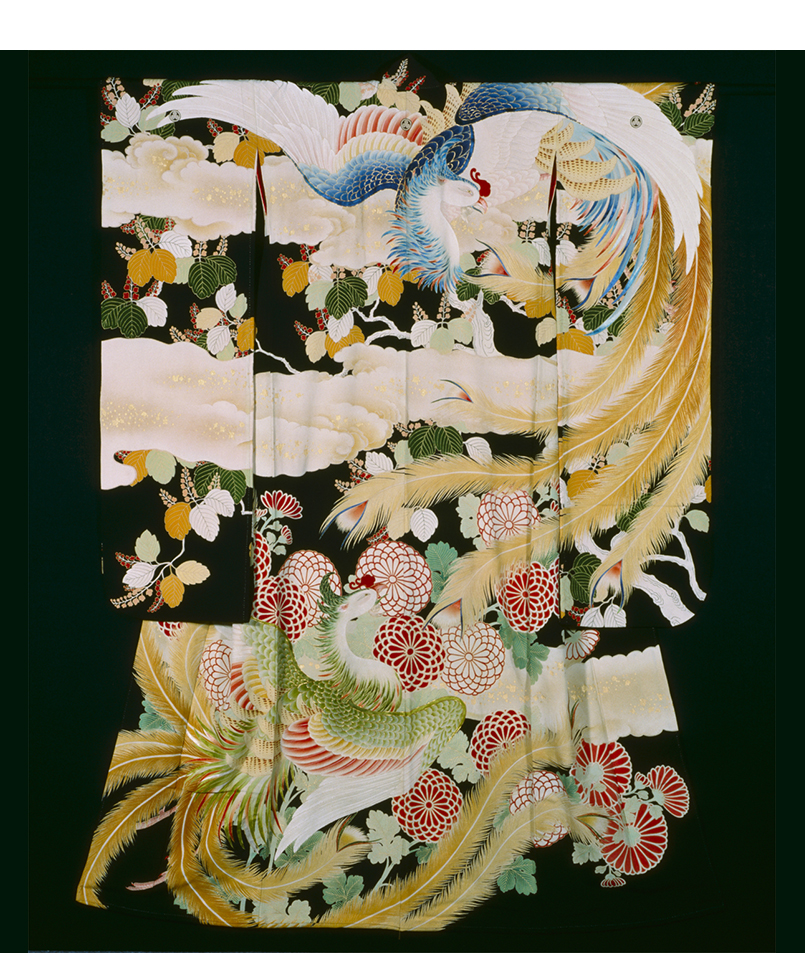

第4章 立体と平面のあいだで 京都の友禅の人間国宝

京都の「友禅」の人間国宝5名の作品を通じて、あたらめてきものが持つ平面性と立体性との関係について考えます。

![]()

三代田畑喜八≪一越縮緬地鳳凰桐文振袖≫

1954年(京都国立近代美術館蔵) 【前期】

森口華弘≪友禅訪問着「彩華」≫ 1985年(京都国立近代美術館蔵) 【後期】

※表記がない作品は株式会社千總ホールディングスの所蔵品です。

※展示作品はやむを得ず変更する場合があります。

「きもののヒミツ 友禅のうまれるところ」公式図録 (2,800円税込)

きものや友禅染のオリジナリティあふれるデザイン、関連する絵画や工芸品の図版をたっぷり収録しています。 344ページ(カラー224ページ)。

本展公式グッズの一部です。このほか、塩芳軒のお干菓子やぬり絵、きものの形の付箋やメモをはじめ、本展だけのオリジナルグッズがいろいろ。美術館ショップでどうぞ!

トートバッグ

(1,650円税込)

丸久小山園製煎茶ポットバッグ8袋【缶入】

(1,404円税込)

刺繍キーホルダー

(各2,200円税込)

ステッカー

(770円税込)

A4クリアファイル(各495円税込)

マスキングテープ(各770円税込)

![]()

| 展覧会名 | きもののヒミツ 友禅のうまれるところ Secrets of the Kimono The Advent of Yuzen Dyeing |

| 会期・会場 |

2025年7月19日(土)~9月15日(月・祝) 主催 京都国立近代美術館、読売新聞社 2025年10月25日(土)~12月21日(日) 主催 静岡市、静岡市美術館 指定管理者(公財)静岡市文化振興財団、読売新聞社、Daiichi-TV |

OUTLINE

Between the 16th and the 18th century, short-sleeved kimono known as kosode assumed a definite form, leading to the development of a diverse range of patterns and motifs made with techniques such as yuzen dyeing, distinguished by its gorgeous and luxuriant designs. While kimono, sewn with straight stitching, possessed a highly flat quality, one of their charms lay in the ability to embody three dimensions when worn. Fabricating the kimono, however, required extensive trial and error to create a garment from drawings and patterns that would adorn someone’s body. In this exhibition, we shed light on secrets of the kimono, both from the aspect of design and manufacturing, as seen through a variety of works and materials drawn primarily from the abundant archive of Chiso, a kimono maker which this year celebrates its 470th anniversary.

Chap.1:Between the Second and the Third Dimension: Kimono and Pattern Books

Chap.2:Nihonga Paintings,Sketchs,and Textile Design in the Kyoto Art World

Chap.3:From Designs to Textiles: Depicted Motifs and Dyed Patterns

Chap.4:Between the Third and the Second Dimension: National Living Treasures in Kyoto Yuzen Dyeing

![]()

| Title | Secrets of the Kimono The Advent of Yuzen Dyeing |

| Dates & Venue |

July 19(Sat.)-September 15(Mon.), 2025 Organized by: With the special cooperation of: With the sponcorship of: October 25(Sat.)-December 21(Sun.) Organized by: Planning cooperation of: With the special cooperation of: With the sponcorship of: More Info about the Exhibition |