読む書く話す

社会人に必要な能力向上に

記者のノウハウでお手伝い

読売新聞の

ベテラン記者が

講師です!

読売新聞大阪本社の新聞のちから事務局は、新聞を使った研修や授業を通して、

大きな時代の変化の中で生きている、ビジネスマンや学生をサポートします。

講師はすべて新聞記者、豊富な取材・執筆の実績のある新聞記者経験者が務めます。迅速に情報を収集・分析し、わかりやすく記事を書き、「見出し」でニュースの重要性を瞬時に読者に伝える。

記者のこのようなノウハウを、あますところなく、お伝えします。

御社はこのような

課題を

抱えていませんか?

- 社会の動きに

関心を持っていない - 報告書やメールが

わかりにくい - 世代間の

コミュニケーションが

取れない - オンライン会議や

営業で成果が出ない - 広報・営業など

社外PRに自信がない

厚生労働省の令和3年度「能力開発基本調査」によると、企業の能力開発人材育成について、

「問題がある」とする

事業所は76.4%

「問題がある」事業所のうち、トップは「指導する人材が不足している」で

半数以上の企業が、

指導人材の確保に

悩んでいます。

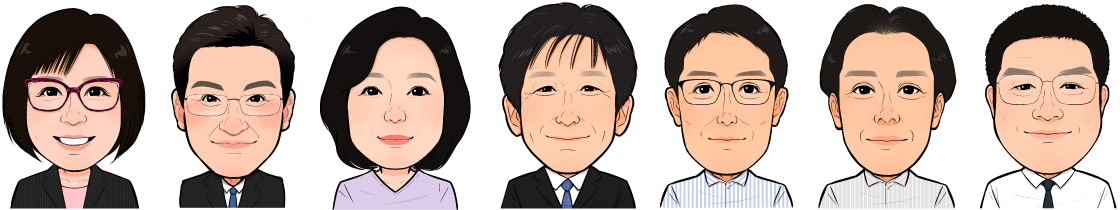

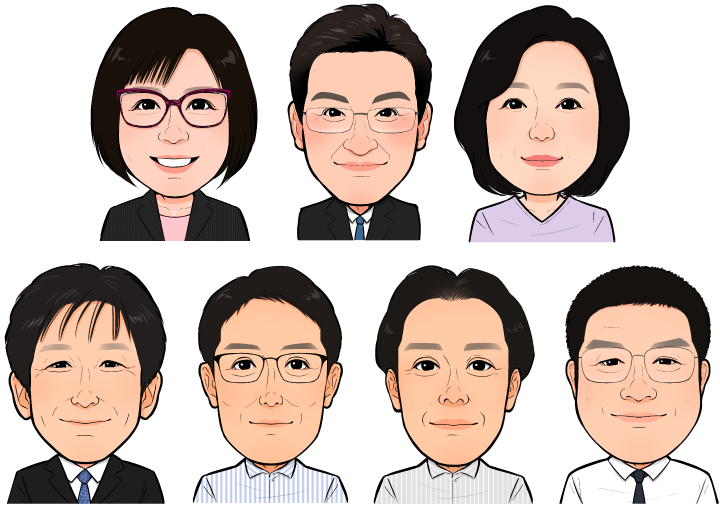

多彩な講師陣が

お待ちしています

変化への対応が

必要な今こそ

人材育成が

注目されています

お気軽にお電話ください

06-6366-1880

平日 10:00~17:00

よくあるご質問

- オンラインでも受講できますか?

- はい、できます。WEB会議システムを使い、グループワークも可能です。本社勤務と支社勤務の方を一度に実施したり、対面とオンラインのハイブリッド形式にしたりも可。ご相談に応じます。

- 最大何人まで受講可能ですか?

- 最大300人の実施事例があります。会場や受講環境などによって、複数の講師で対応する場合もあります。

- 遠方でも来ていただくことは可能ですか?

- 大阪市内から、東京都、名古屋市、岡山市にも出向いて実施しています。交通費などの負担についてはご相談ください。

- 土日や祝日でもできますか?

- もちろん可能です。時間も業務終了後などご希望に合わせます。

- 打ち合わせはWEB会議や電話でもいいでしょうか?

- はい、大丈夫です。メニュー表などを送付させていただきます。

- 実施のどれくらい前に申し込みが必要ですか?

- できるだけ1か月前までにお申し込みいただきたいですが、空きさえあれば直前の受け付けも可能です。遠慮なくお問い合わせください。